Articolo tratto dal numero di gennaio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Di Paola Catapano

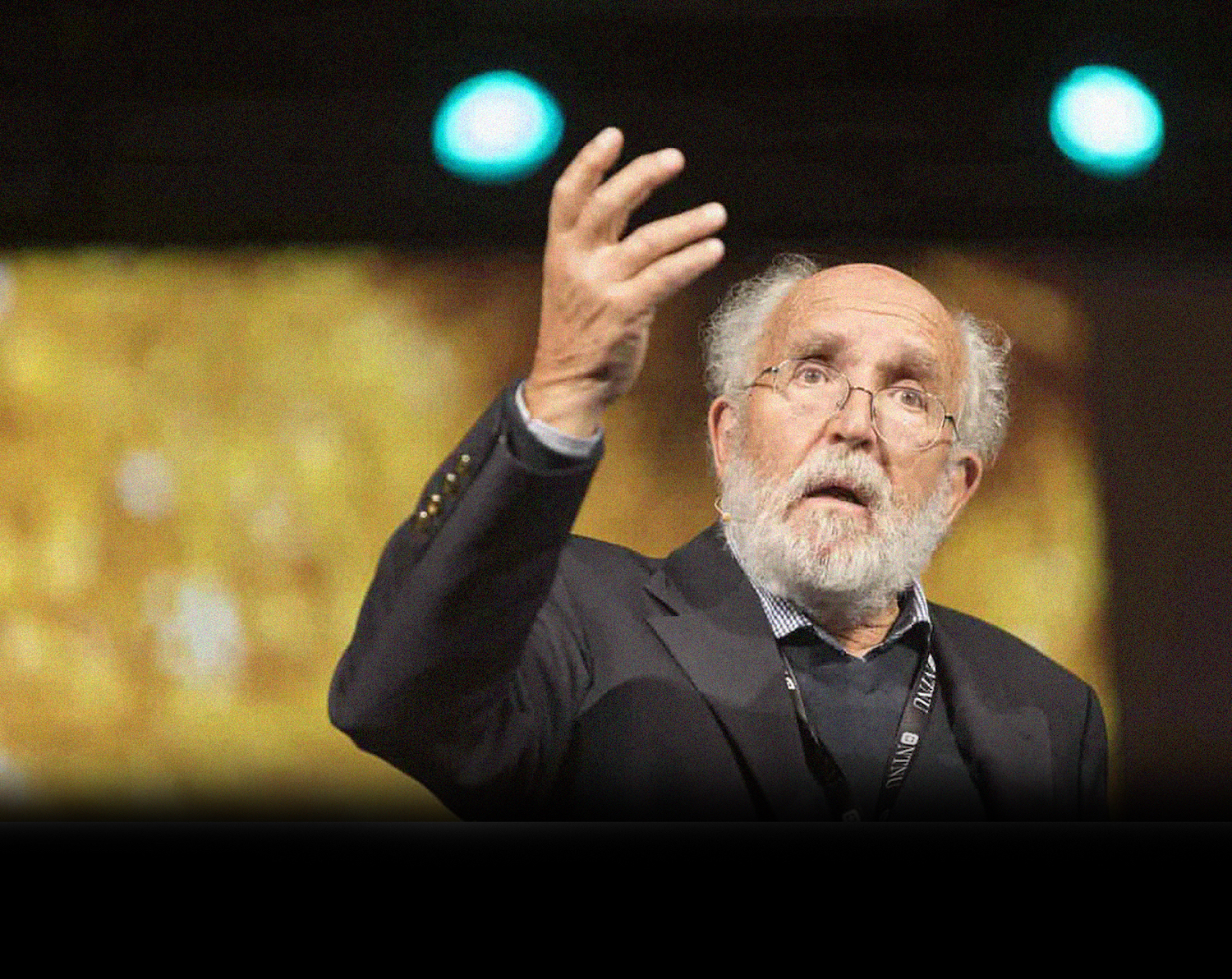

Immerso tra i boschi di una riserva naturale sorge l’osservatorio astronomico dell’Università di Ginevra e del Politecnico di Losanna. È qui che ha trascorso gli oltre 50 anni della sua carriera l’astrofisico Michel Mayor, premio Nobel per la fisica 2019 assieme al suo dottorando Didier Queloz, per la scoperta, nel 1995, del primo pianeta fuori dal sistema solare (esopianeta).

Mayor ci accoglie all’ingresso dell’edificio principale. Balzano subito agli occhi il nome e il civico della via: Chemin Pegasi, 51. Sull’edificio accanto, Chemin Pegasi 51 b. “È stata un’idea di Francesco Pepe, il direttore del laboratorio”, dice Mayor divertito. 51 Pegasi b è il nome del pianeta trovato da lui e da Queloz. 51 Pegasi, il nome della stella attorno a cui il pianeta orbita. Nella nomenclatura astronomica, la lettera b sta a indicare che è il primo pianeta noto della sua stella. “L’indirizzo dell’Osservatorio era Chemin des Maillettes. Il civico, per caso, era già 51 e non è stato necessario cambiarlo”.

Il punto di forza della struttura non sono le due classiche cupole per l’osservazione. “Con l’inquinamento luminoso di una regione abitata come questa, si fanno osservazioni solo per il tirocinio degli studenti. La vera forza di questo osservatorio è la capacità di costruire strumenti precisissimi da montare sui grandi telescopi”. Del resto, quando l’Observatoire fu creato, nel 1772, l’attività principale era determinare l’ora esatta per la fiorente industria di orologeria della regione. Nel rispetto della tradizione svizzera, 51 Pegasi b fu scoperta proprio grazie a uno strumento precisissimo, costruito dal professore e dal suo studente nei laboratori di meccanica, ottica e informatica dell’Osservatorio. “Qui concepiamo e costruiamo gli strumenti. Li facciamo da zero, non esistono in un catalogo”.

L’originalità del loro lavoro sta nell’avere costruito uno spettrografo così preciso da poter misurare variazioni piccolissime della velocità della stella. Lo spettrografo di Mayor-Queloz è uno strumento che scompone la luce della stella nei suoi ‘colori’, le componenti in frequenza. Si chiama Elodie e fu installato dal duo sul telescopio ottico di due metri di diametro dell’Osservatorio dell’Alta Provenza in Francia, nel 1993. Grazie alla precisione delle misure, Mayor e Queloz osservarono, già nel 1994, un oggetto celeste che gira attorno alla sua stella in 4,2 giorni: 51 Pegasi, nella costellazione di Pegaso. I due fisici trattennero l’entusiasmo per la scoperta e attesero di confermare l’osservazione. A luglio del 1995 non ebbero più dubbi: avevano davvero scoperto il primo pianeta extrasolare della storia. Un pianeta in orbita intorno a una stella dello stesso tipo del nostro sole, una sotto-gigante gialla, a 51 anni luce di distanza da noi. Diedero l’annuncio della scoperta a una conferenza internazionale di astronomia a Firenze. “Fu una rivoluzione. Allora nessuno sapeva se esistessero pianeti fuori dal sistema solare. Astronomi di tutto il mondo li avevano cercati, ma invano”.

Già gli antichi greci, 600 anni prima di Cristo, si chiedevano se esistessero altri pianeti ‘fuori dal nostro mondo’. Mayor spiega: “2.500 anni fa c’erano filosofi che già discutevano di queste tematiche. In tempi più recenti, ne ha scritto Giordano Bruno. Non parlavano propriamente di pianeti, ma si chiedevano se esistessero altri mondi nell’universo. Non sono stati scoperti prima per via della differenza di luminosità tra il pianeta e la stella. La Terra è 300mila volte più leggera del sole e un milione di volte meno luminosa, per esempio. Può solo riflettere un po’ di luce, quindi vederla da lontano è improbabile, perché il sole accecherebbe l’osservatore. Fino alla seconda metà del XX secolo, gli astrofisici erano convinti che non esistessero altri sistemi planetari nella nostra galassia. Duecento miliardi di stelle e pensavano che fossimo soli! Solo verso la metà del secolo, di colpo, modificarono la teoria. Capirono di avere commesso un errore e si resero conto che è vero il contrario: di altri pianeti devono essercene ovunque. La stima teorica passò da zero a centinaia di miliardi in meno di un anno. Il problema diventò: come trovarli? Certamente non attraverso l’osservazione diretta. Non si riusciva a vederli con i telescopi, nemmeno quelli più grandi, quanto meno quelli dell’epoca. Ora si comincia a vederne qualcuno, ma solo quelli molto luminosi, lontani dalla loro stella. Non è possibile osservare direttamente o acquisire immagini di un pianeta extrasolare piccolo, che magari ci interessa per altre ragioni. Però è possibile individuarlo in modo indiretto”.

Ed è quello che Mayor ha fatto. Il suo percorso scientifico, atipico rispetto a quello di altri astronomi, è cominciato 50 anni fa con la fisica teorica. A un certo punto ebbe bisogno di misurare con precisione la velocità di alcune stelle per verificare un modello e si rese conto che la metodologia esistente, quella delle piastre fotografiche, era inefficace. “Una tecnica difficile e fastidiosa, il tipo di misura che nessuno voleva fare”, dice.

Come in ogni bella storia scientifica, arrivò allora l’idea nuova. “Raggruppare tutte le informazioni, tutti i dati di migliaia di osservazioni, su una sola quantità: la velocità radiale. In termini semplificati, la misura della velocità di avvicinamento o allontanamento della stella dall’osservatore. Fu un colpo di fulmine: capii all’improvviso che era ciò che bisognava fare e così iniziai a interessarmi a questo sviluppo. Dopo generazioni di strumenti, siamo passati da poter misurare variazioni di velocità di 300 metri al secondo nel 1997 agli 0,1 metri al secondo di oggi”. Una storia che Mayor racconta, anche se per l’ennesima volta, con l’entusiasmo di un bambino meravigliato davanti a un fenomeno nuovo.

Come funziona il suo spettrografo?

È uno strumento che misura nel modo più preciso possibile l’effetto Doppler. Dobbiamo misurare variazioni piccolissime della velocità della stella, osservandola nel momento del transito, cioè quando il pianeta passa davanti alla sua stella. Poiché l’atmosfera filtra un pochino la luce della stella, si possono osservare variazioni piccolissime della sua velocità: la stella a volte si allontana da noi, altre si avvicina. E la ragione è che c’è un corpo che gira intorno a questa stella, la cui massa è responsabile di queste variazioni. Il calcolo è elementare e serve a stabilire che si tratta della massa di un pianeta che ha un periodo di un certo numero di giorni, un’orbita di una determinata forma e altre caratteristiche. È così che ‘vediamo’ il pianeta.

Quali sono le caratteristiche di 51 Pegasi b? Assomiglia alla Terra?

51 Pegasi b è molto diverso dalla Terra. Ha una massa 150 volte più grande. Assomiglia a Giove, ma la caratteristica principale è che è vicinissimo alla sua stella: 20 volte più vicino di quanto lo sia la Terra al sole, addirittura più di quanto lo sia Mercurio rispetto al sole. Perciò fa il giro completo intorno alla stella in 4,2 giorni, contro i nostri 365. La sua temperatura, data la vicinanza, è di più di 1.000 gradi: una fornace. Certo, non un posto dove andare in vacanza.

In vacanza su 51 Pegasi b magari no, però dopo questa prima scoperta ne seguirono molte altre. Come sono questi esopianeti? Cosa abbiamo imparato da queste scoperte?

Seguì un diluvio di scoperte di nuovi esopianeti: oltre cinquemila nuovi sistemi solari. Abbiamo imparato tantissimo. Primo, che gli esopianeti esistono. Secondo, che il nostro sistema solare non è un modello per tutti i sistemi solari. C’è una varietà enorme sia di strutture geologiche che di composizione chimica: orbite straordinariamente allungate, pianeti che fanno il giro del loro sole in qualche ora, pianeti fatti di lava, la cui temperatura è così alta da fonderne le rocce, pianeti oceano, fatti essenzialmente di acqua… È un mondo nuovo. Abbiamo capito che la formazione dei sistemi planetari è più complicata di quanto pensassimo e che devono esserci diversi meccanismi di formazione planetaria. E poi ovviamente si apre la scatola dei sogni: siamo capaci di scoprire pianeti abitabili? E se li scopriamo, siamo capaci di scoprire la vita?

E se li dovessimo scoprire, potremmo andarci?

Impossibile! Ammesso che ci siano pianeti abitabili come la Terra, le distanze sono tali che non esiste questa possibilità. Immaginiamo di trovare un pianeta abitabile perfetto, a ‘soli’ 30 anni luce da noi: un pianeta vicino, sulla scala della galassia. 30 anni vuol dire un miliardo di secondi, un miliardo di volte più lontano della luna. Ci sono voluti tre giorni per andare sulla luna. Moltiplichiamo tre giorni per un miliardo. È demenziale. Direte, bisogna accelerare. Ma non basta un fattore due. Bisogna accelerare quasi alla velocità della luce e l’energia necessaria per poterlo fare è al di fuori della nostra portata. La conclusione è: siamo legati a questa Terra.

Ma se non possiamo essere noi a raggiungere su altro pianeta abitabile, potrebbe esistere da qualche parte una forma di vita più evoluta della nostra, in grado di raggiungerci?

La questione della vita altrove, un tempo solo umanistica, è oggi una sfida scientifica. La scoperta del primo esopianeta ci fa intravedere una vita extraterrestre, perché la stima teorica del numero di sistemi planetari oltre il sistema solare è gigantesca: si parla di decine di miliardi. Ciò permette agli astrofisici di credere all’esistenza di altri mondi che si siano evoluti in condizioni favorevoli allo sviluppo della vita. Ma quando si parla di vita nell’universo, non si pensa a una forma di vita evoluta, come la conosciamo qui sulla Terra. Per vita si intende già un batterio. Un batterio è un organismo di grande complessità. Stiamo entrando in questa era.

Come cercare la vita là fuori?

Il primo passo è trovare pianeti abitabili, cioè pianeti la cui temperatura in superficie sia tale da a consentire lo sviluppo della complessa chimica della vita. Una delle caratteristiche fondamentali della vita è la trasmissione di informazioni da una generazione alla successiva attraverso il dna, una lunga catena molecolare. Se la riscaldiamo oltre una certa temperatura, si rompe e non c’è più trasmissione di informazioni. Se si scende al di sotto di una certa temperatura, la chimica è talmente lenta che non succede nulla di interessante.

E guarda caso, l’intervallo di temperature favorevole è quello dell’acqua allo stato liquido. Perciò noi astronomi ci interessiamo a pianeti rocciosi con acqua allo stato liquido, perché queste sono le condizioni fisico-chimiche per lo sviluppo della vita. È ragionevole cercare pianeti rocciosi con acqua dove potrebbe esserci la vita elementare, perché, per la maggior parte della storia dell’esistenza, la vita sulla terra ha assunto forme unicellulari.

Esistono pianeti rocciosi con acqua allo stato liquido?

Ce ne sono tantissimi. Da una prima stima possiamo dire che un sistema planetario su cinque ha un pianeta roccioso nella zona giusta, perché oggi sappiamo che molto probabilmente tutte le stelle hanno sistemi planetari e che la nostra galassia ha 200 miliardi di stelle: un numero enorme. Quindi questi pianeti esistono e ne abbiamo già trovati alcuni. Trovarli è difficile, perché sono piccoli (e lontani) e quelli che siamo riusciti a trovare finora sono soprattutto pianeti nella zona abitabile di stelle molto deboli. Ci domandiamo se queste siano condizioni buone per la vita. Oggi cerchiamo pianeti più lontani e che orbitano attorno a stelle simili al sole.

Una volta identificato il pianeta, come si fa a cercare la vita, a identificare il primo batterio?

Analizziamo la composizione chimica delle atmosfere planetarie, perché la vita trasforma questa composizione. L’atmosfera della Terra, per esempio, contiene il 20% di ossigeno grazie alla biochimica. La vita modifica l’atmosfera, mantiene ed emette continuamente ossigeno. L’ossigeno forma ossidi con le rocce e quindi scompare. Se immaginiamo di eliminare del tutto la biomassa terrestre, ovunque sulla terra, compreso negli oceani, tra un miliardo di anni non ci sarebbe praticamente più traccia di ossigeno. Quindi consideriamo l’ossigeno, che è facilmente rilevabile nell’infrarosso attraverso l’ozono, come un bio-marker, una prova dell’esistenza di vita. Ce ne sono altri: la CO2, il metano, gli ossidi d’azoto. Dal momento in cui ci sono elementi sufficienti, possiamo dire che la vita esiste. Questo è l’approccio attuale per capire se c’è vita su pianeti fuori dal nostro sistema solare. È una domanda fondamentale perché risponde a quesiti come: la vita è un fenomeno normale nell’evoluzione dell’universo? Oppure è una singolarità? Si parte da un plasma primordiale di particelle da cui si formano gli atomi elementari, nel cuore delle stelle si formano atomi più complessi, poi si formano le molecole, ecc. E così una questione filosofica diventa scientifica, e rientra oggi tra i grandi temi di ricerca.

Al momento dell’intervista, il James Webb Space Telescope aveva appena catturato le prime immagini di Marte dalla sua posizione privilegiata, il punto lagrangiano 2 dell’orbita Terra-sole, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Una delle sue priorità è analizzare l’atmosfera di pianeti rocciosi, in particolare delle cosiddette super-terre. Come Trappist 1, uno dei sette esopianeti orbitanti attorno a una stella simile al nostro sole, a 39,5 anni luce da noi, considerato tra i più adatti a ospitare vita. In futuro, i satelliti dell’Esa Plato e Ariel e lo spettrografo Andes, che sarà montato sull’Elt, il telescopio ottico più grande del mondo, costruito da Eso, apriranno ancora nuove prospettive di osservazione. La risposta alle domande su altri mondi che i filosofi greci si ponevano guardando il cielo in una notte stellata non è mai stata cosi vicina.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .