Come il famoso orologio rotto che segna l’ora giusta due volte al giorno, Matteo Salvini è riuscito qualche settimana fa a sollevare un problema serio: “Senza un lavoro stabile non c’è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli italiani assuma psicofarmaci, spesso per mancanza di speranza, fiducia, prospettive”. I numeri citati dal leader della Lega fanno probabilmente riferimento a uno studio condotto pochi anni fa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l’Agenzia Italiana per il Farmaco. Uno studio in cui si sottolinea come circa il 16% della popolazione abbia assunto psicofarmaci nel corso dell’anno e come il 21% sia soggetto a una qualche forma di depressione (va però detto che i numeri variano moltissimo a seconda degli studi).

Una situazione che non riguarda solo l’Italia, ma è riscontrabile a livello globale: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 330 milioni le persone che nel mondo soffrono di depressione; una percentuale cresciuta del 18% dal 2005 a oggi. Non solo: la società occidentale è anche alle prese con un’epidemia di disturbi legati all’ansia, che colpiscono 60 milioni di persone nella sola Europa e circa l’8% della popolazione statunitense. Lo psicologo Oliver James, ne Il capitalista egoista, descrive come i disturbi mentali, nel Regno Unito, siano quasi raddoppiati tra le persone nate nel 1946 e quelle nate nel 1970. “Nel 1982 il 16% delle donne trentaseienni ha riportato di soffrire di «problemi di nervi, sentirsi giù, tristi o depresse», mentre nel 2000 questa cifra era salita al 29% (per gli uomini era l’8% nel 1982, il 13% nel 2000)”.

Perché sta succedendo tutto questo? Perché siamo sempre più depressi, ansiosi e più in generale vittima dei disturbi dell’umore? Un indizio si può trovare nel recente dossier stilato dall’Osservatorio della Salute, in cui per spiegare la diffusione sempre maggiore di psicofarmaci si sottolinea la necessità di “tener conto dell’aumento di questi farmaci in relazione ai mutamenti del contesto sociale, influenzati dalla crisi economica ancora in atto”.

“L’assenza o la difficoltà nel trovare un lavoro che corrisponda alle proprie personali aspettative e all’investimento fatto; la spasmodica necessità di essere in cima alla scala sociale; l’umana esigenza dell’accettazione e della compiacenza degli altri, dalle persone più vicine fino all’estremizzazione della popolarità social: questi sono solo alcuni dei possibili contesti che possono generare negli individui un disallineamento con la realtà”, scrive Giorgia Noto su NOT. “In un arco temporale relativo, fattori esterni si tramutano in fattori interni, scatenanti una determinata e personale reazione che, solitamente, ha più di una motivazione: è semmai una catena di motivazioni”. Come dire: non è la crisi economica in sé che scatena i disturbi mentali; ma è (anche) la crisi economica, la mancanza di prospettive e la precarietà estrema delle nostre condizioni lavorative a rendere più probabile una “slatentizzazione” di questi disturbi in persone che hanno già una qualche predisposizione.

A notare un collegamento diretto tra neoliberismo, precarietà e disturbi dell’umore è anche un pensatore come Mark Fisher: “[In questa società] il tempo smette di essere lineare e diventa caotico, puntiforme”, scrive in Realismo capitalista. “Il sistema nervoso viene ristrutturato allo stesso modo della produzione e della distribuzione. Per funzionare, in quanto elemento della produzione just in time, devi saper reagire agli eventi imprevisti e imparare a vivere in condizioni di instabilità assoluta. Periodi in cui lavori si alternano a periodi in cui sei disoccupato. Costretto a una fila infinita di impieghi a breve termine, non riesci a pianificare un futuro. (…) Il conflitto scatenato nella psiche degli individui non può che produrre vittime (…). Di più: coi suoi incessanti cicli di espansione e crisi, è il capitalismo stesso a essere profondamente e irriducibilmente bipolare, periodicamente oscillante tra stati di eccitazione incontrollata (l’esuberanza irrazionale delle «bolle») e crolli depressivi (l’espressione «depressione economica» non è evidentemente casuale)”.

Non può essere questa l’unica causa della diffusione dei disturbi mentali a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, e il rischio di eccedere nella semplificazione è sempre dietro l’angolo. Eppure, sarebbe probabilmente un errore sottostimare quanto la crescente difficoltà di progettare una vita stabile vada di pari passo con la diffusione di depressione, ansia e disturbi vari. Oggi, il mondo del lavoro non ci fornisce più stabilità economica (e quindi sociale); al contrario, ci chiede – come ha scritto il fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman, nel suo libro The Startup of You – di vivere in “beta permanente” trasformandoci, appunto, nella startup di noi stessi.

Sempre pronti a cambiare tutto, ad adattarci alle novità, a riconfigurare le nostre priorità, a trasferirci, a cogliere al volo le opportunità che si presentano, a sgomitare per trovare il nostro posto in un mondo del lavoro dalla concorrenza sempre più serrata. “Se non riesci ad adattarti, nessuno ti prenderà quando cadrai”, segnala Hoffman. Ma invece di ribellarci a questa legge della giungla in cui solo il più forte è in grado di sopravvivere e prosperare, accettiamo di plasmare le nostre esistenze per vivere in beta permanente, di fondere completamente vita personale e professionale, di essere in qualunque momento “ambassador” e PR di noi stessi.

Sui social network, tutto questo raggiunge livelli esasperati: invece di un luogo in cui cazzeggiare o discutere con gli amici, sempre più spesso Facebook o Instagram si trasformano nella vetrina scintillante delle nostre vite. Una vetrina in cui mettiamo in mostra quanto “facciamo cose e vediamo gente”, secondo la definizione morettiana, al solo scopo di non essere da meno dei nostri contatti. Non un luogo personale e privato, ma il luogo in cui la promozione di noi stessi diventa una pratica continua e costantemente curata. E poco importa se, nella realtà, dietro allo show di queste vite professionalmente indaffarate (avere troppi impegni è, come scrive l’Atlantic, un nuovo status symbol) si nascondano spesso lavori mal pagati e condizioni vessatorie: il personal branding – diretta conseguenza della flessibilità estrema e della crisi economica – diventa una possibile via di fuga (a volte solo estetica) da questa condizione di precarietà. Un circolo ininterrotto di aspirazioni e delusioni, di successi e fallimenti, in cui si tira la corda finché, a volte, non si spezza provocando, nei casi più gravi, situazioni curabili con gli psicofarmaci.

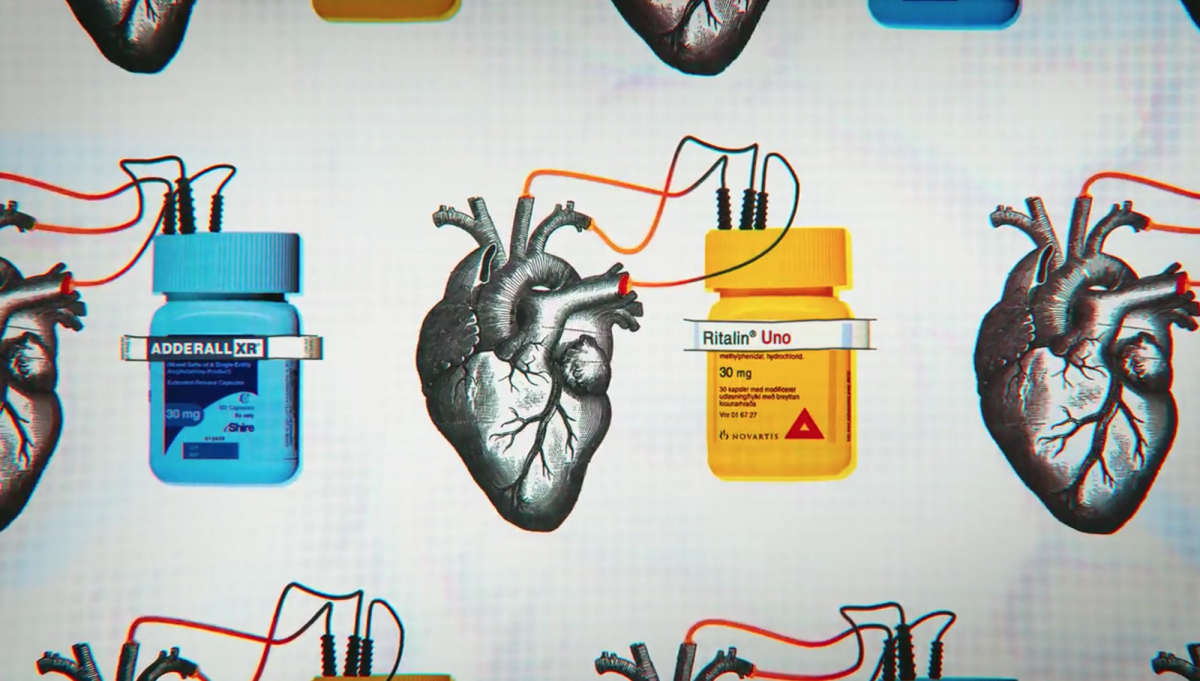

Ma non prendiamo medicine solo per rimediare ai danni causati dal contesto sociale e professionale in cui siamo immersi: assumiamo psicofarmaci anche per essere sempre più pronti ad affrontare le sfide che abbiamo davanti; per dare il meglio di noi stessi nello stato di beta permanente in cui ci viene chiesto di vivere. E questo avviene ormai fin da giovanissimi: in 15 anni, il numero di ragazzi in età scolastica che nel Regno Unito fa uso di Ritalin – uno stimolante nato per aiutare gli studenti affetti dal Disturbo da Deficit di Attenzione (ADHD) – è salito dai 92mila del 1997 ai 786mila del 2012. Negli Stati Uniti, già nel 2011, questo numero superava i 3,5 milioni e – stando a quanto riportava la rivista specializzata Neuropharmacology nel 2013 – una percentuale tra il 5 il 15% degli studenti di college utilizza il Ritalin per migliorare le proprie performance. Sempre in Gran Bretagna, uno studio della Royal Society for Public Health ha trovato che Instagram è il social network con gli effetti potenzialmente peggiori per i teenager, creando modelli estetici a cui è impossibile attenersi.

A proposito del Ritalin, lo studioso Yuval Noah Harari ha scritto nel suo bestseller Homo Deus: “Lo scopo originario era quello di trattare il disordine dell’attenzione. Ma oggi ragazzi completamente in salute prendono questi farmaci per stare al passo con le crescenti aspettative di genitori e insegnanti”. Insomma, oggi assumere questo tipo di farmaci significa tentare di soddisfare le richieste della società, provare ad affrontare con maggior successo un mercato del lavoro segnato da una competizione estrema. “Quando andavo io al college, i ragazzi assumevano droghe per evadere; adesso le prendono per concentrarsi (e conquistare voti più alti)”, racconta la docente di Neurologia Anjan Chatterjee nel documentario Hai preso le pillole? (prodotto da Netflix). Ma non sono solo gli studenti ad assumere stimolanti per aumentare le loro prestazioni: broker della finanza ne fanno uso per lavorare più a lungo – spiegando nel doc come non ci sia alternativa, dal momento che lo fanno tutti i colleghi – mentre un programmatore racconta come grazie a questo farmaco riesca a stare concentrato e a lavorare a velocità massima per tutta la notte, portando così a termine le impossibili consegne richieste.

Ma come si spiega la passività (e a volte l’entusiasmo) con cui si accetta di essere trattati alla stregua di una risorsa naturale, da spremere più a fondo? Una causa va cercata nel nostro desiderio di avere successo, di essere qualcuno che ce l’ha fatta. “Questa ambizione al successo che stimola le persone a migliorare le loro performance tramite questi potenziatori è molto americana e molto tardocapitalista”, racconta al Guardian la regista di Hai preso le pillole? Alison Klayman. “Penso che sia veramente un’istantanea dell’America di oggi. Non riguarda solo il Ritalin o gli altri stimolanti. Sembra davvero che dietro a tutto ciò ci sia qualcosa di molto più profondo”.

I farmaci, però, forniscono un vantaggio competitivo solo finché non li assumono tutti (un po’ come se tutti i ciclisti si dopassero, penalizzando così solo chi si rifiuta di farlo). Per noi, quindi, il vantaggio diminuisce all’aumentare della diffusione; mentre l’incremento continuo della nostra produttività garantisce una crescita costante al sistema economico, che infatti è sempre alla ricerca di nuove soluzioni in grado di migliorare le nostre capacità. “Gli uomini dovranno aumentare se stessi al solo scopo di tenere il passo delle macchine”, ha detto recentemente Elon Musk. Ed è proprio una delle sue innumerevoli società – Neuralink – che sta studiando come mettere in collegamento la mente umana e i computer, in modo da aumentare drasticamente la nostra velocità e la nostra efficienza.

Allo stesso tempo, una startup come Kernel sta sperimentando come inserire chip nel cervello per aumentare la memoria e imparare più rapidamente; gli stessi obiettivi che si è posto un team dell’Università di Oxford che sta studiando come la stimolazione elettrica del cervello eseguita attraverso la TRNS (Transcranial Random Noise Stimulation) possa permetterci di imparare la matematica con una rapidità molto maggiore. Per non parlare delle sperimentazioni che, attraverso le sequenze di Dna CRISPR, puntano direttamente ad aumentare la nostra intelligenza. Queste innovazioni saranno inizialmente accessibili solo a chi se le potrà permettere, ma la domanda è un’altra: quale sarà il prezzo da pagare per essere sempre più efficienti, più rapidi, più razionali e più intelligenti? E soprattutto: chi sarà a trarne davvero vantaggio, scaricando sul resto della popolazione i costi sociali di una corsa al potenziamento dell’umanità che rischia di rendere la nostra vita sempre più simile a quella di una macchina?

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .