Tom Wolfe è stato il più grande sensitivo d'America

SUITEAI

Per un contrappasso ingeneroso, di Tom Wolfe il grande pubblico si ricorderà innanzitutto per un’espressione: “Radical chic”. Lo scrittore newyorkese ha coniato il termine in un articolo pubblicato dal New York magazine l’8 giugno 1970, diventato poi un simulacro di quegli anni: il raffinatissimo direttore d’orchestra Leonard Bernstein ospita nel suo lussuoso attico di Manhattan un gruppo di Pantere nere, tra cui un uomo arrestato e rilasciato su cauzione il giorno stesso. La situazione causa a “Lenny” un’impareggiabile iniezione di adrenalina: “Questi sono uomini veri!”, gli fa dire Wolfe, attento osservatore delle convergenze parallele tra i ricchissimi di New York e le avanguardie della lotta politica radicale.

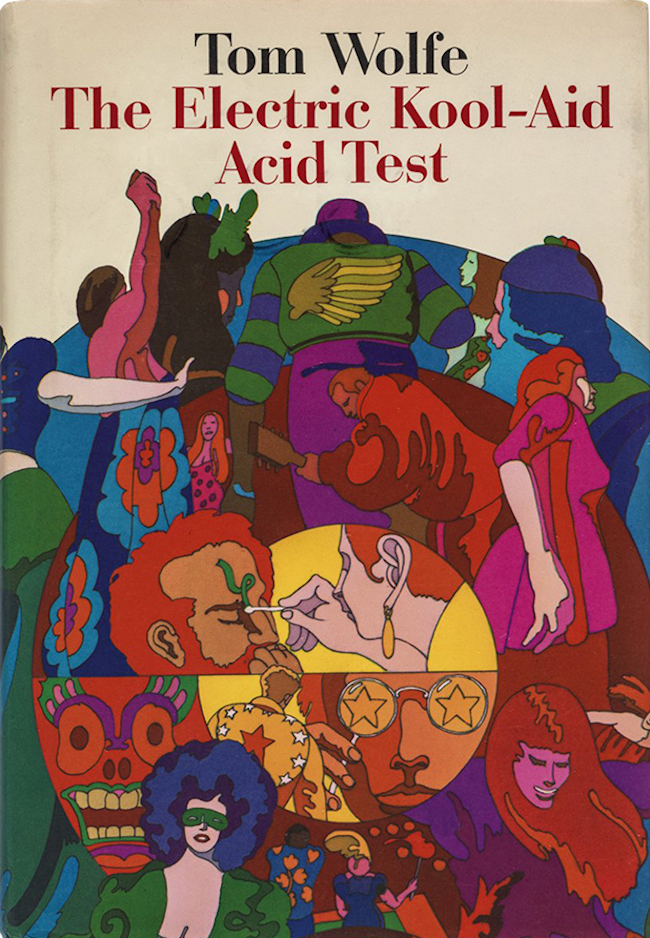

Qualche decennio prima di diventare un generico epiteto rivolto a tre quarti dell’arco parlamentare, “radical chic” aveva un significato preciso, e come gran parte della produzione di Wolfe era una geniale definizione dell’esistente e delle sue idiosincrasie, dei suoi aspetti più grotteschi e di quelli che avrebbero potuto portare a qualcos’altro. Che parlasse della rampante New York anni ’80 dei “Padroni dell’Universo” seduti comodi alle scrivanie di Wall Street (Il falò delle vanità), di sottoculture devote all’Lsd dei ’60 (Electric kool-aid acid test), di architettura modernista (Maledetti architetti) o di immobiliaristi di Atlanta nei ’90 (Un uomo vero), Tom Wolfe riusciva quasi sempre a catturare sulle sue pagine le sfumature della nuova vita quotidiana di milioni di persone, quel confuso grumo di aspirazioni, corse all’oro, vecchie automobili e sogni infranti che si chiamava – e si chiama – America.

Difficile, per buona parte dell’intellighenzia americana, accettare il talento di un conservatore dichiarato, così perennemente meravigliato dai cambiamenti in atto e così più bravo degli altri a raccontarli: Wolfe ha sempre avuto nemici, ma non se ne è quasi mai curato, rimanendo dedicato al suo percorso di osservatore incuriosito e ossessivo. “Snob”, si è detto di Tom Wolfe il “grande dandy” (The Guardian) – e certamente lo era, coi suoi abiti sartoriali bianchi con cui percorreva le Avenue di Manhattan, stranianti vestigia di un’altra epoca – ma è stato innanzitutto un innovatore del linguaggio e della prosa: alla sua morte, ha lasciato 150 citazioni delle sue opere sull’Oxford English Dictionary, in molti casi nelle vesti di prima fonte conosciuta per parole e frasi poi entrate nel lessico comune.

Tanti anni prima della vittoria di Trump, dell’affermazione della Brexit, delle filter bubble che generano movimenti populisti e vincono le elezioni, Wolfe aveva visto lontano, un veggente in completo bianco. Si accorgeva di cosa stava cambiando nella mentalità degli americani, lo scrutava a fondo, prevedeva – tra le altre cose – la rivincita nerd della Silicon Valley e l’affermazione delle neuroscienze in ambito cognitivo (in un articolo pubblicato su Forbes nel 1996), fino all’imminente crisi economica nel 2007. Traducendo un’altra delle sue definizioni celebri, quella del Decennio dell’io, l’editore Castelvecchi ha mandato in stampa una sua frase che risale addirittura al ’76, e ha tutti i connotati della profezia: “Hanno fatto qualcosa che si pensava facessero soltanto gli aristocratici (e gli intellettuali artisti): hanno scoperto l’io e se ne sono infatuati”.

Wolfe amava il Paese in cui gli era capitato di nascere, non lo capiva del tutto ma se ne ubriacava reportage dopo reportage, come se raccontarlo fosse l’unica catarsi possibile. Di lui una volta William F. Buckley Jr., fondatore della National Review, scrisse: “È probabilmente lo scrittore più dotato d’America”. Dimenticandosi di aggiungere che con ogni probabilità ne era anche il miglior sensitivo.