Come la nuova Via della Seta si è trasformata in un piano imperialistico cinese

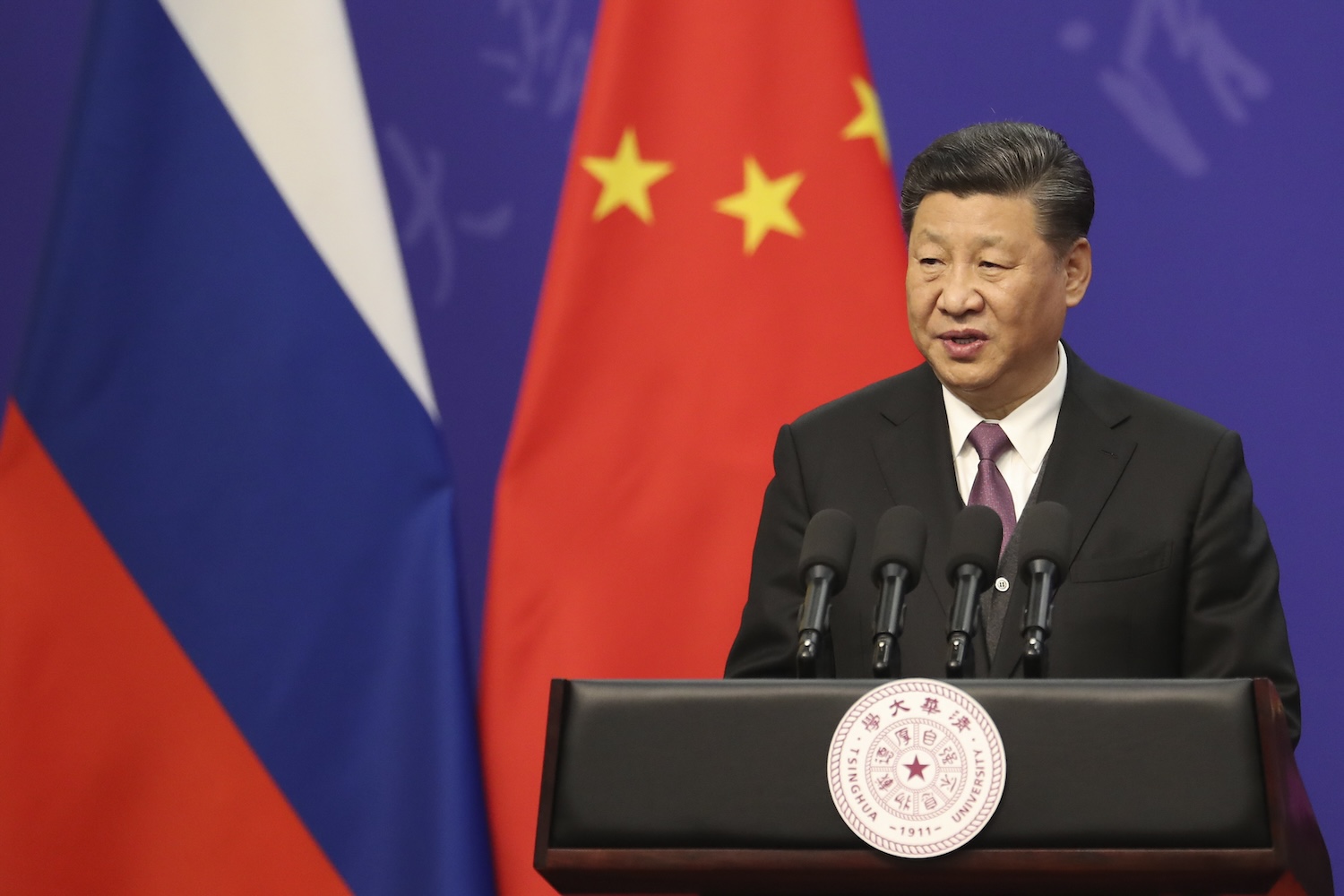

Il presidente cinese, Xi Jinping (Foto Kenzaburo Fukuhara/POOL/Kyodonews)

SUITEAI

Articolo tratto dal numero di ottobre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

La moglie era una cantante famosa e il padre era stato un compagno d’armi di Mao Zedong. Per il resto non si sapeva molto del nuovo leader cinese, eletto segretario generale del partito comunista nell’autunno del 2012 e presidente della repubblica nel marzo successivo. Qualcuno sperava – in Occidente, e forse anche in Cina – addirittura in un riformatore, che avrebbe lasciato l’economia e la società più libere. Così, quando nel settembre 2013 Xi Jinping annunciò di voler costruire una “cintura economica” lungo l’antica “via della seta”, pochi ci fecero caso. All’epoca, in un mondo ancora felicemente globalizzato, Xi chiedeva cose innocue come migliori infrastrutture e un taglio delle barriere doganali. E condì il tutto con riferimenti alla storia e alla poesia del Kazakistan – il discorso lo fece ad Astana, la capitale di quel paese -.

La nascita della Via della Seta

Nell’occasione Xi si tenne sul vago, nessun numero sulla quantità di investimenti, né sui chilometri di strade e ferrovie da costruire. Disse solo che la Cina commerciava con l’Asia centrale e l’Europa da migliaia di anni e che era necessario rafforzare quei collegamenti. Ma Xi aveva lo zelo rivoluzionario di un nuovo Mao. Un nazionalista dal pugno di ferro che accentra su di sé il potere e sfida l’America. E quella “cintura” si sarebbe dimostrata, nel decennio successivo, un piano imperialistico di influenza cinese nel mondo.

Centinaia di miliardi di dollari in prestiti e investimenti. Ponti, strade, ferrovie, porti per sancire l’ascesa della Cina come potenza globale. Ma Pechino dice che il vantaggio è stato di tutti. La Via della Seta, che poi ha cambiato nome in Belt and Road Initiative (Bri), avrebbe creato – affermano le statistiche cinesi – 420mila posti di lavoro nei paesi che hanno aderito (più di 150) e avrebbe fatto uscire dalla povertà 40 milioni di persone. Il problema è che, nel frattempo, il rapporto tra la Cina e l’Occidente, il suo principale sbocco economico, si è deteriorato.

Dieci anni di tensioni crescenti

L’accusa è che la Cina sia entrata nella globalizzazione senza rispettare appieno le regole e che proponga un modello alternativo, non basato sullo stato di diritto. Già nel 2013 Xi ha cominciato a reclamare territori nel Mar Cinese Meridionale per costruire isole (alcune con piste d’atterraggio militari), spingendo le rivendicazioni su aree contese da altri paesi. Nel 2017, nella regione dello Xinjiang, è partita una campagna brutale ai danni dei cinesi uiguri, un gruppo etnico musulmano, con detenzioni di massa e repressioni considerate vicine al genocidio. Due anni dopo, tradendo la regola ‘un paese, due sistemi’, la Cina ha soffocato le libertà di Hong Kong.

Con Obama la relazione si era già incrinata, Trump ha dato la scossa definitiva. Dazi senza precedenti alle merci cinesi, e poi il blocco – questo deciso da Biden – delle esportazioni di microchip avanzati. Obiettivo: arrestare, o almeno rallentare, lo sviluppo tecnologico di Pechino nei settori considerati strategici, tra cui quello militare. La Cina, a sua volta, ha bloccato l’export di alcuni metalli critici e denunciato le restrizioni americane. Democrazia e diritti sono solo un pretesto, ha detto Xi, ciò che conta veramente è l’egemonia: Washington non vuole rivali.

La posizione dell’Europa

L’Europa, stretta in mezzo, poco alla volta ha cambiato atteggiamento. Nel 2019 ha definito la Cina sia un partner commerciale che un “rivale sistemico”. Quindi, occhio alle pratiche sleali cinesi, alla dipendenza eccessiva nelle materie prime, al trasferimento di tecnologia sensibile. E la fiducia è diminuita ancora quando l’amico stretto di Xi, Vladimir Putin, ha scatenato una guerra in Ucraina.

La Cina appoggia la Russia e spera che un conflitto lungo e sanguinoso finisca per allontanare l’Europa dall’America. Ecco spiegato perché questo mese, a Pechino, dove si tengono i festeggiamenti per i dieci anni della Bri, i leader occidentali si terranno alla larga (va ricordato, però, che in passato 18 dei 27 membri dell’Unione europea hanno firmato per entrare nel progetto). Al raduno di quest’anno l’ospite d’onore sarà Putin, su cui pende un mandato d’arresto internazionale per crimini di guerra.

Dove sta l’Italia

L’altra rogna per la Cina è mantenere a bordo l’unico paese del G7 che ha aderito al programma: l’Italia, entrata nel 2019 con il governo gialloverde (a Matteo Salvini piaceva Putin, mentre i 5 stelle, anti-americani, erano fan sia di Pechino che di Mosca). Giorgia Meloni, in India, durante lo scorso G20, avrebbe comunicato al primo ministro cinese la volontà di uscire dalla Via della Seta. Tenendo molto al rapporto con gli Stati Uniti, essere dentro un piano imperialistico cinese è una macchia che va cancellata al più presto. Tanto più che ci sono paesi europei, come la Germania, che non hanno aderito alla Belt and Road, ma comunque esportano in Cina più dell’Italia.

Sfilarsi, però, non è senza rischio: la Cina potrebbe vendicarsi con qualche ritorsione sui commerci. L’export italiano in Cina è cresciuto negli ultimi anni di 12,8 miliardi nel 2020, 15,7 nel 2021, 16,4 nel 2022. E nel 2023, stando a un report di Bloomberg, le esportazioni in alcuni mesi sono triplicate, in modo sorprendente. Il balzo sembrerebbe riconducibile a un unico settore, il farmaceutico. Risulta che a febbraio l’Italia abbia inviato in Cina beni e servizi per circa 3 miliardi di euro, contro il miliardo di gennaio 2022. Resta il fatto che le importazioni dalla Cina sono cresciute molto di più: dai 31,7 miliardi del 2019 ai 57,5 del 2022 (in particolare elettronica, abbigliamento, macchinari). La Cina, così, è diventata il secondo maggior fornitore italiano, mentre l’Italia resta un partner secondario per Pechino: “22esimo cliente e 24esimo fornitore”, scrive il sito Formiche.

La risposta occidentale alla Via della Seta

Allo stesso G20, poi, l’Italia è entrata in un altro progetto, questo a guida statunitense: un corridoio economico che collegherà India, Golfo Persico ed Europa. È in programma la costruzione di una ferrovia per integrare rotte marittime e stradali, che agevolerebbe il transito di merci e servizi tra “l’India, gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, la Giordania, Israele e l’Europa”, si legge sul memorandum firmato dai partecipanti. Lungo la ferrovia dovrebbero essere installati “cavi per l’elettricità e la connettività digitale, nonché tubi per l’esportazione di idrogeno pulito”. L’obiettivo, insomma, è tenere uniti Oriente e Occidente, rafforzare i commerci, fare bene all’ambiente e aggiungere posti di lavoro. Forse solo un progetto complementare a quello di Pechino, visto che molti paesi che hanno firmato partecipano già alla Via della Seta. L’intento da parte occidentale è chiaro: dar fastidio alla Cina, provando a sostituirla con l’India.

Lo stallo della Belt and Road Initiative

La Belt and Road ha totalizzato, dal 2013, circa 1.000 miliardi di dollari in contratti di investimento e costruzione. Ma il programma vive una fase di stallo, anche a causa delle difficoltà economiche interne alla Cina. L’opinione pubblica di Pechino, che pur conta qualcosa, si chiede l’utilità di tanti prestiti in giro per il mondo quando servirebbe denaro per iniettare fiducia nel tessuto locale. L’anno scorso il valore dei contratti completati è stato di 85 miliardi di dollari, contro i 98 del 2019. Da un report della Fudan University di Shanghai si scopre che molti sforzi cinesi si sono concentrati sul Medio Oriente. Nel 2022 è stata l’Arabia Saudita il primo paese beneficiario di fondi nell’ambito della Via della Seta; l’anno prima, con 10 miliardi di dollari, l’Iraq.

La Cina intensifica quindi il legame con una regione dalle risorse energetiche abbondanti, insidiando le posizioni dell’America, dopo che Washington si è ritirata dall’Afghanistan e ha posto fine ai combattimenti in Iraq. Anche per questo Biden è volato in Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammad bin Salman. E nonostante la ruggine – diritti umani, guerra in Yemen, omicidio del giornalista dissidente Khashoggi – ci ha tenuto a dire che l’America non se ne va, “non lascia che il vuoto venga riempito da Russia, Iran e Cina”. Una ragione in più per lanciare al G20 il nuovo corridoio economico.

L’antidoto all’espansionismo della Cina

L’Occidente cerca di invertire la rotta da un po’. Il club delle sette ricche democrazie, a maggio, in Giappone, ha presentato un piano per mobilitare 600 miliardi di dollari di investimenti pubblici e privati in paesi a basso e medio reddito entro il 2027. Proprio per contrapporre qualcosa di sostanziale all’espansionismo cinese. L’America, ha detto in quell’occasione Biden, contribuirà con 200 miliardi. L’obiettivo è dare priorità a sicurezza climatica ed energetica, connettività digitale, salute, emancipazione femminile. Ma contano i fatti, ed è da vedere se le democrazie saranno davvero in grado di convogliare tutti quei soldi, quando in casa loro debito e inflazione incombono.

E a proposito di debiti: la Via della Seta ha creato parecchi problemi. Lo dimostrerebbe, secondo una ricerca di Harvard, della Banca mondiale, di AidData e del think tank tedesco Kiel Institute, anche la quantità enorme di prestiti d’emergenza concessi dalla Cina: un po’ meno di 200 miliardi di dollari elargiti dal 2016 al 2021. Una cifra che fa quasi concorrenza al Fondo monetario internazionale, ma chiedendo tassi nettamente superiori (Pechino applicava il 5%, l’istituto di Washington il 2%).

Dove vanno i prestiti di Pechino

Dietro questi salvataggi ci sono investimenti mal congegnati, prestiti iniziali elargiti in modo superficiale, pochi studi di fattibilità, mancanza di trasparenza. Il risultato è che troppi paesi si sono trovati con l’acqua alla gola, incapaci di ripagare il loro debito. Pare che i prestiti d’emergenza abbiano toccato 22 stati, tra cui Argentina, Bielorussia, Ecuador, Egitto, Laos, Mongolia, Pakistan, Suriname, Sri Lanka, Ucraina e Venezuela. L’obiettivo, spiega la ricerca, è in gran parte quello di proteggere da perdite le banche statali cinesi, tenendo a galla i paesi in difficoltà perché continuino a pagare i debiti. Sembra che nel 2022 il 60% dei prestiti cinesi all’estero fosse destinato al sostegno di stati già indebitati (nel 2010 la quota era inferiore al 5%).

L’altro dettaglio interessante della ricerca è che i prestiti d’emergenza privilegiano paesi a medio reddito, perché sono loro ad avere in pancia la gran parte dei prestiti all’estero cinesi. I paesi poveri, invece, contano meno. Nel 2020 i nuovi prestiti della Cina ai governi africani sono stati inferiori ai 2 miliardi di dollari, l’importo più basso dal 2004. Molti hanno criticato la Cina per la cosiddetta “trappola del debito”, come se ci fosse un piano deliberato per abbindolare gli incauti beneficiari dei prestiti. L’idea è che quando un debitore va in default la Cina ottiene concessioni, come la proprietà di infrastrutture vitali. È successo per un porto in Sri Lanka, finito sotto il controllo di Pechino, ma in quel caso la colpa è da attribuire largamente al governo locale che si era indebitato in modo eccessivo.

Ombre cinesi

Ci sono poche prove che la Cina abbia teso trappole deliberate, in Sri Lanka come in altri paesi. È vero, però, che negli ultimi tempi Xi ha rimodulato la sua strategia. Ha chiesto di focalizzarsi su progetti “piccoli ma belli”. Energia verde, infrastrutture digitali, con standard più elevati e rendimenti migliori. Una Via della Seta che rifugge il cemento, più impalpabile, fatta di telecomunicazioni e infrastrutture come quelle per il cloud computing.

Si sa quanto la Cina sia stata capace di farsi largo nel 5G, dove offre qualità all’avanguardia a prezzi bassi. In Europa, scrive il Sole 24 Ore, la dipendenza delle reti 5G nazionali da input cinesi è superiore al 30% in 18 paesi. Le minacce per la sicurezza sono risapute, visto che le società tecnologiche cinesi sono obbligate per legge a collaborare con Pechino, cosa che le renderebbe pronte, se necessario, a rivelare dati europei sensibili. La Commissione europea, per arginare questo rischio, ha concordato nel 2020 un meccanismo di protezione per limitare o escludere le aziende cinesi dalle infrastrutture di connettività. Ma dei 27 stati membri, solo dieci hanno recepito queste direttive nelle leggi nazionali.